26maio2015

José Goulão

Como a CIA falhou na Macedónia

O embaixador dos Estados Unidos com Fadil Fejzullahu, um dos terroristas mortos na intentona (Reseau Voltaire)

O golpe de Estado da CIA previsto para o passado dia 17 na Antiga República Jugoslávia da Macedónia foi desmantelado pelas forças governamentais quando já estava em andamento. É a segunda tentativa de mudança de regime fracassada pela ponta de lança do terrorismo de Estado norte-americano nos últimos meses, depois de o governo venezuelano ter feito abortar uma intentona fascista. Apesar dos insucessos, os acontecimentos revelam que as décadas passam e os Estados Unidos da América continuam a praticar a política de não olhar a meios para atingir os fins – instalar os seus agentes à cabeça de governos onde quer que seja.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, lamentou os acontecimentos na Macedónia e pediu uma investigação “transparente”. Aqui se registam alguns dados já confirmados, num quadro de rigor e transparência. No dia 17 de Maio esteve prevista em Skopje, capital da Macedónia ex-jugoslava, uma manifestação da minoria albanófona na qual seriam distribuídas duas mil máscaras entre os participantes, a entregar pelos organizadores, o Partido Social Democrata de Zoran Zaev. Durante o desfile, alguns desses mascarados atacariam edifícios de várias instituições e tentariam provocar uma “revolução” inspirada nos acontecimentos na Praça Maidan e que deixaram a Ucrânia no estado saudável em que se encontra.

O golpe falhou porque os serviços governamentais macedónios conseguiram deter, em 11 de Maio, a infiltração do comando terrorista que, sob o disfarce das máscaras, iria lançar os ataques durante a manifestação. Todos os principais chefes do comando foram figuras destacadas do UCK, o grupo terrorista islâmico e albanófono a quem a NATO e a União Europeia entregaram o território do Kosovo arbitrariamente amputado à Sérvia. Um dos comandos foi identificado como sendo Rijai Bey, antigo membro da segurança de Ramush Haradinaj, traficante de drogas, antigo chefe militar do UCK e ex-primeiro ministro do Kosovo. Haradinaj compareceu duas vezes perante o tribunal dos crimes na antiga Jugoslâvia e foi absolvido em ambos os casos: durante os processos foram assassinadas nove testemunhas consideradas fundamentais.

A infiltração foi contida pelas forças governamentais durante um confronto no qual morreram 14 terroristas e oito membros dos serviços macedónios. Salomonicamente, o secretário-geral da NATO manifestou “simpatia” pelas famílias de todas as vítimas, abstendo-se de condenar o terrorismo e de manifestar apreço pelo facto de a legitimidade governamental ter prevalecido.

Porém, Washington e o seu embaixador em Skopje, Paul Wohlers, não vão desistir porque na Macedónia se joga também a guerra energética declarada contra a Rússia.

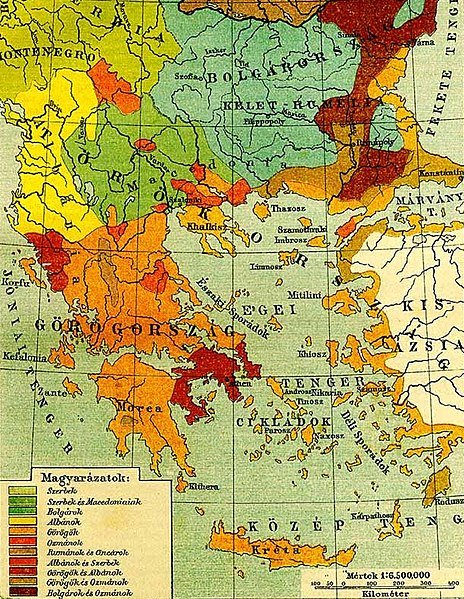

O expansionismo albanês na região, com o apoio da NATO e da União Europeia, é um combustível importante para objectivos como este. O mapa da Grande Albânia, com a integração do Kosovo e de parte da Macedónia, continua afixado nos gabinetes dos chefes de Tirana. Trata-se de uma estratégia a prazo e que, neste caso, serviu interesses mais imediatos. Através do golpe, de que já tinha havido sinais em Janeiro, os Estados Unidos tentaram frustrar a concretização do gasoduto alternativo ao South Stream, que Washington sabotou ao forçar a Bulgária a retirar-se.

Putin não desistiu e em Dezembro do ano passado convenceu a Turquia de Erdogan a colaborar numa alternativa; seguiu-se o acordo do novo governo grego de Tsipras e da Macedónia, negociado em Março. A Sérvia decidiu transitar do falhado South Stream para a nova alternativa e, com isso, passou a sentir os efeitos de novas pressões pela secessão da Voivodina. O novo projecto de gasoduto permitirá à Turquia distribuir gás russo através da Europa, contornando o embargo internacional decretado pelos Estados Unidos. Percebe-se pois, como absoluta “transparência”, talvez não a desejada pelo senhor Stoltenberg, onde queria chegar o “mundo civilizado” com esta tentativa de golpe na Macedónia. Outros capítulos se seguirão pois se dizem que Deus não dorme, Washington também não.

http://jardimdasdelicias.blogs.sapo.pt/como-a-cia-falhou-na-macedonia-jose-806760***

«O Militante» Nº 230 de Setembro/Outubro de 1997

A Guerra nos Balcãs é um título de hoje. Observado nos escaparates ou nas montras das livrarias, poderá ser interpretado como mais uma obra sobre o quadro político, militar e estratégico resultante do desmembramento recente da Jugoslávia Federal Socialista. Só a familiaridade com o nome do autor, John Reed, nos remeterá para tempos mais recuados e, naturalmente, para outros conflitos na Península Balcânica. A leitura do livro, porém, proporciona uma tão prodigiosa como preocupante fusão entre passado e presente, uma vertiginosa viagem no tempo que nos faz cirandar entre a data da acção, 1915, os correntes anos 90, e acontecimentos passados há muitos séculos, onde é possível detectar a génese de situações de instabilidade que não foram, nem estão, resolvidas nesta região.

Em tempo real, ao ler este livro situamo-nos em plena Primeira Guerra Mundial, cerca de um ano depois de Gavrilo Princip, estudante sérvio bósnio, ter assassinado, em Sarajevo, o arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono austro-húngaro. Depois da publicação de México Insurgente, John Reed viaja entre Salonica, Petrogrado e Constantinopla, para sentir o pulsar da guerra. Por razões jornalísticas e pessoais - não fora muito bem sucedido nas frentes francesa e alemã, e esperam-no dissabores em terras russas -, Reed, acompanhado pelo seu amigo Boardman Robinson, ilustrador, detém-se principalmente na região balcânica, ao mesmo tempo atraído e horrorizado por esse «imenso atoleiro de sentimentos guerreiros, de vingança, desprezo e nacionalismo», por esse cenário de conflitos quase tribais. Apercebe-se de purificações étnicas na Macedónia, caminha sobre campos de cadáveres empilhados nos Montes Gutchevo, na Sérvia, antevê o desmembramento do Império Austro-Húngaro, e pressente o fim próximo da autocracia russa. Começava, deste modo, a germinar o seu interesse por uma evolução que lhe iria proporcionar a pujante peça jornalística que o celebrizou - Dez Dias Que Abalaram o Mundo.

A oito décadas de distância, nos escombros deixados por uma nova crise balcânica cuja solução suscita ainda muitas e legítimas interrogações, A Guerra nos Balcãs é um documento precioso. Não para o estabelecimento de fáceis e traiçoeiros paralelismos históricos, mas sim pela oportunidade que proporciona de identificar características regionais e interesses estratégicos externos que vão sobrevivendo, nefastamente, à passagem

do tempo, das correntes políticas, militares e económicas, dos regimes e dos governos, às redefinições de fronteiras e à acumulação de acordos e tratados. Não resistindo, por uma vez, à tentação do paralelismo histórico, vejamos como assenta bem, aos tempos de hoje, esta frase escrita por John Reed em 1915, a propósito da situação nos Balcãs: «As ideias morreram na Europa.»

Cinicamente, depois de Edgar Morin se ter lamentado de que «a Europa morre em Sarajevo», a ideia pretensamente salvadora da crise balcânica dos anos 90 surge do lado de lá do Atlântico, o tão louvado Acordo de Dayton, imposto com a severidade de apertadas camisas-de-forças diplomáticas e militares, e ainda sem tempo de vida suficiente para a prova de fogo da História. Imenso cemitério humano, a Península Balcânica é também um cemitério de acordos e tratados. Colocado perante a «Paz de Dayton», John Reed não teria hesitado em voltar a recomendar às autoridades do seu país, os Estados Unidos, que não se envolvessem nos assuntos de uma Europa em crise, que o desiludiu. Os problemas de fundo subsistem hoje ainda, e toda a envolvente diplomática e militar, feita de hipócritas invocações de princípios, não consegue esconder esta realidade: o que está em causa nos Balcãs, hoje como ontem, são, de facto, interesses económicos e estratégicos - muitas vezes contraditórios - das grandes potências mundias.

* Do Prefácio de José Goulão ao livro A Guerra nos Balcãs, de John Reed, Editorial Caminho, Lisboa, 1997.

http://www.pcp.pt/publica/militant/230/p53.html

***

***

***

Macedonia (internacionalmente reconhecida como a antiga República Yugoslava da Macedonia (Poranesna Jugoslovenska Republika Makedonija) é um país do Sudeste da Europa. A capital é Skopje. As principais religiões são o Cristianismo (Ortodoxo) e Islamismo (Sunita). A língua nacional é o Macedónio. A outra língua oficial é o Albanês. A Macedónia conquistou a sua independência de forma pacífica da Yugoslávia em 1991, mas a oposição da Grécia ao uso do novo estado do que é considerado um nome e símbolos Helénicos atrasou o reconhecimento internacional, que ocorreu sob a designação provisória de "Antiga República Yugoslava da Macedônia". Em 1995, a Grécia levantou um embargo comercial de 20-meses e os dois países concordaram em normalizar as relações. Os Estados Unidos começaram a se referir à Macedônia por seu nome constitucional, República da Macedonia, e em 2004 as negociações continuaram entre a Grécia e a Macedônia para resolver a questão do nome. Alguns Albaneses étnicos, irritados com a percepção das desigualdades políticas e econômicas, lançaram uma insurreição em 2001, que acabou ganhando o apoio da maioria da população Albanesa da Macedônia e levou à um internacionalmente-intermediado Acordo Estrutural, que terminou a luta pela criação de um conjunto de novas leis reforçando os direitos das minorias. A plena aplicação do Acordo Estrutural e estimular o crescimento economico e o desenvolvimento continuam a ser desafios para a Macedônia, apesar de progressos terem sido feitos em ambas as frentes ao longo dos últimos anos.

https://sites.google.com/site/internetnations/o-mundo/europa/macedonia

***

avante

1seTEM2016

A via da guerra é um perigo enorme

Milosevic e a actualidade

Slobodan Milosevic morreu há dez anos nos calabouços do «tribunal» especial criado pelos carrascos da Jugoslávia, o ICTY. Seguindo o guião usual, o presidente (repetidamente eleito) Milosevic fora pessoalmente demonizado e caluniado como prelúdio à destruição do seu país. Pela calada, o ICTY acaba agora de reconhecer a falsidade das calúnias (ilibando os mortos para condenar os vivosi). Importa romper as barreiras de silêncio cúmplice da comunicação social de regime sobre este reconhecimento envergonhado – que contrasta de forma flagrante com o unanimismo estridente das acusações de há duas décadas. E importa extrair as lições que tudo isto encerra. Lições que são de tremenda actualidade. Novas campanhas belicistas, de consequências potencialmente muito mais dramáticas, estão hoje em curso.

O alegado «genocídio» e «limpeza étnica» de que a Jugoslávia e Milosevic foram acusados são como as «armas de destruição em massa de Saddam Hussein»: uma fabricação monstruosa. A mentirosa ofensiva mediática preparou a ofensiva militar propriamente dita. No seu livro Cruzada de Cegos (Caminho, 2002), a jornalista norte-americana Diana Johnstone fornece abundantes pormenores sobre esse colossal embuste. A «necessidade» duma «limpeza étnica» havia sido confessada um ano antes do começo da guerra, pela revista Time (23.3.98). Falando do conflito de baixa intensidade então já em curso no Kosovo, e das resistências a operações militares da NATO contra a Jugoslávia, a Time dizia: «Os EUA e a Grã-Bretanha teriam de agir unilateralmente ou persuadir outros a juntarem-se. Nenhum destes cenários é provável a não ser que Milosevic lance uma campanha de genocídio ou de limpeza étnica». E depois de afirmar que nada apontava nesse sentido e que «apenas 10 refugiados foram para a Albânia», rematava a revista norte-americana: «Isto podem parecer boas notícias […] mas há um problema. Se não houver limpeza étnica, nem uma vaga de refugiados atravessando as fronteiras internacionais com as vizinhas Albânia ou Macedónia, então haverá poucas hipóteses de intervenção internacional». Um ano depois, as potências imperialistas inverteram a questão: foram os bombardeamentos da NATO iniciados a 24 de Março de 1999 que provocaram o êxodo massivo dos habitantes de origem albanesa do Kosovo, como confessaria mais tarde o ex-secretário-geral da NATO, Lorde Carrington (Diário de Notícias, 27.8.99). A propaganda bélica da comunicação social do grande capital encarregou-se do resto.

Há mais duma década que se reconhecia não haver bases plausíveis para condenar Milosevic. A Fox News titulava em 28.2.04: «Milosevic será provavelmente absolvido das acusações de genocídio» e escrevia que após dois anos de julgamento pelo ICTY era «consensual» que os procuradores «tinham falhado» em sustentar a acusação. A defesa corajosa de Milosevic perante o ICTY foi um obstáculo tremendo para os planos da NATO. O advogado canadiano de direito criminal internacional e chefe da Comissão Jurídica do Comité Internacional para a Defesa de Milosevic, Cristopher Black, sintetizou a situaçãoii: «o julgamento [de Milosevic] era necessário para a NATO justificar a agressão contra a Jugoslávia e o golpe apoiado pela NATO [que derrubou Milosevic em Outubro de 2000] […] e só podia terminar duma de duas formas, com a condenação ou a morte do presidente Milosevic. […] Mas como a condenação do presidente Milosevic era claramente impossível após a apresentação das provas […], a sua morte tornava-se a única saída possível para as potências da NATO». A 8 de Março de 2006 Milosevic escreveu uma carta oficial ao Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, afirmando desconfiar que, em vez de estar a ser tratado dos seus problemas cardíacos, estaria a ser envenenado. Três dias depois, Milosevic morre na sua cela da prisão NATO-ICTY. As legítimas suspeitas de assassinato reforçam-se se pensarmos no destino de outros alvos das potências imperialistas, como Saddam Hussein ou Muamar Qadafi.

A lei do mais forte

A propaganda de guerra tinha de ser implacável e aterrorizadora porque a dimensão do crime que estava a ser praticado era enorme. A guerra de agressão à Jugoslávia foi a primeira guerra na Europa após 1945. Foi a primeira guerra aberta desencadeada pela NATO e uma violação aberta do Direito Internacional. Mas foi sobretudo a afirmação por parte das potências imperialistas de que a nova correlação de forças resultante da desintegração da URSS e das vitórias contra-revolucionárias no Leste da Europa lhes permitia libertarem-se das amarras que a derrota do nazi-fascismo havia imposto em 1945. A Carta da ONU era coisa do passado. A partir de agora vigorava a lei do mais forte. E o mais forte era o imperialismo norte-americano. Era essa a essência do novo conceito estratégico da NATO, aprovado em plena agressão à Jugoslávia (Cimeira de Washington, 23-24 Abril 1999), que descartou a máscara de organização defensiva, proclamando o «direito» de intervir em qualquer parte do planeta. Era esse o significado da destruição da embaixada da China em Belgrado, alegadamente «por engano», mas que foi «o único alvo escolhido pela CIA durante as 11 semanas de bombardeamentos sobre a Jugoslávia» (Reuters, 23.7.99).

Ébrios com as vitórias do imperialismo do início da década, os cronistas de regime até confessavam que «durante a Guerra Fria, um único aviso do Kremlin teria sido suficiente para manter as mãos da NATO fora dos Balcãs» (Financial Times, 26.3.99). Outro comentadoriii afirmava: «nos dias em que a União Soviética nos continha, as realidades do poder teriam impedido aos EUA de interferir. Estamos lá porque somos hoje livres para sustentar com mísseis Cruzeiro os nossos ideais e simpatias». É isto que querem dizer quando falam em «liberdade».

Teria sido difícil à NATO desencadear os bombardeamentos sobre Belgrado sem a legitimação escandalosa por parte de forças políticas que se auto-proclamam de «esquerda» ou «progressistas». Em Março de 1998 era presidente dos EUA Clinton. Na Alemanha havia um governo de coligação SPD-Verdes. Em Inglaterra, os trabalhistas – com Blair – estavam no poder. Em França, era presidente o socialista Jospin, à cabeça dum governo da «Esquerda Plural». A Itália tinha, pela primeira vez, um primeiro-ministro proveniente do antigo Partido Comunista Italiano. Em Portugal António Guterres chefiava um governo PS. Era secretário-geral da NATO o socialista espanhol Javier Solana, que começou a sua carreira política opondo-se à adesão da Espanha à NATO. A promoção das patranhas sobre «guerras humanitárias» por parte destes «progressistas» foi criminosa – embora tenha gerado algumas lucrativas carreiras político-comerciais – e ajudou a confundir e enfraquecer o movimento contra a guerra. Este papel de legitimação «progressista» das guerras do imperialismo teve sequência na Líbia, Síria, Ucrânia e nas operações em curso contra a Rússia, China, RDP Coreia, Irão, Angola e outros países.

Estamos a falar do presente

Como noutras paragens, a agressão imperialista destruiu a Jugoslávia. Os bombardeamentos da NATO cessaram ao fim de 78 dias, com um acordo de cessar-fogo que reconhecia a soberania da Jugoslávia sobre o Kosovo e previa a desmilitarização dos terroristas do UÇK. Mas os acordos que o imperialismo norte-americano assina não valem sequer o preço da resma de papel em que são impressos. No ano seguinte ao acordo, a CIA organiza em Belgrado a primeira das suas «revoluções laranja» e derruba o presidente eleito Milosevic, que é entregue em 2001 ao ICTY. Em 2008 o Kosovo declara a sua independência, logo reconhecida pelas principais potências da NATO. Os homens do UÇK, longe de se desarmarem, transformaram-se nas forças de «segurança» do território e ocupam lugares cimeiros do poder. O jornal inglês Guardian descreveu a situação no Kosovo menos de um ano após a ocupação pela NATO (13.3.00): «Agências internacionais que combatem o tráfico de drogas advertem que o Kosovo se transformou num 'paraíso de contrabandistas', que abastece até 40% da heroína vendida na Europa e América do Norte. As forças da NATO […] não têm mandato para combater os traficantes de drogas e com a expulsão do Kosovo da polícia sérvia […] os contrabandistas gerem a 'rota balcânica' em liberdade». A 'liberdade' da NATO estende-se a outros negócios sórdidos. Em 2011 o Conselho da Europa aprova o relatório do senador suíço Marty que acusa «membros destacados do UÇK de assassinarem prisioneiros sérvios e albano-kossovares e de traficarem os seus órgãos. O primeiro-ministro do Kosovo Hashim Thaci figura entre os acusados» (swissinfo.ch, 25.1.11).

Importa lembrar estes factos. Não estamos só a falar do passado. Estamos a falar do presente. Estamos a falar das campanhas de demonização de Assad, Putin ou Kim Jong-Un. A crise do sistema capitalista está prestes a conhecer uma nova explosão. Não há paliativos que consigam esconder que o sistema financeiro está totalmente quebrado. A tentação do sistema responder pela via da guerra é um perigo enorme. É esta a natureza do imperialismo. Trocar oportunisticamente a identificação da verdadeira essência do imperialismo por fáceis mentiras ou ilusões mediáticas significa desarmar os povos e fazer o jogo dos verdadeiros senhores da guerra e do genocídio.

25feVER2016

De Lesbos com ardor… (II)

Aos que sobrevivem à precária travessia do mar Egeu – e cuja travessia segura por ferry custaria apenas cinco euros – sobram ainda muitos milhares de quilómetros até ao destino que almejam.

À chegada a Lesbos são direccionados para diversos campos de recepção, ou campos intermédios, num percurso de até 50 quilómetros com destino ao campo de Moria, um chamado «hotspot» da política migratória da UE, construído inicialmente como um campo de detenção – a profusão de cercas e arame farpado demonstra bem a que fim se destinava. Na proximidade do desembarque, as equipas no terreno, nomeadamente dos serviços sociais gregos e ONG tratam de uma primeira recepção, fornecendo uma muda de roupa e calçado e uma primeira refeição quente (normalmente chegam molhados e com frio ou mesmo em hipotermia). Com momentos em que mais de duas mil pessoas chegam por dia àquela ilha, rapidamente se atinge a capacidade limite das infra-estruturas, criando difíceis situações de recepção, degradando e precarizando as condições de acolhimento, agravadas pelos procedimentos de registo.

Em Moria, está montado uma grande estrutura onde se integram membros da polícia grega, da FRONTEX e agentes da UNHCR, da EASO, destinada à triagem, identificação e recolha de dados dos refugiados. Cada pessoa recebe uma senha e terá que esperar, no exterior do centro, em condições deploráveis, pela sua vez. À chamada, tudo é inspeccionado com minucioso detalhe por equipas de técnicos especializados na identificação de documentos falsos e no despiste da nacionalidade declarada. No final, dados dactilográficos recolhidos – leia-se impressões digitais – imediatamente enviadas para o registo europeu, uma fotografia tirada e numa folha A4 o seu destino: autorização de permanência na Grécia de seis meses (sírios), 30 dias (afegãos e iraquianos) ou «guia de marcha» para os restantes. Uma descriminação que se sente bem no terreno, geradora de tensões e conflitos entre migrantes.

Das ilhas gregas seguem de ferry para Atenas, de onde partirão por autocarro para Idomeni na fronteira com a Macedónia, daí percorrendo a rota dos Balcãs até chegar à Europa Central. Aquando da visita, foi notória a consequência das políticas de encerramento de fronteiras promovida pela UE, pelo condicionamento e previsível encerramento da fronteira da Macedónia. A poucos quilómetros da fronteira, a concentração de cerca de dez mil refugiados em autocarros parados numa estação de serviço, e a retenção ao longo do percurso de muitos mais milhares de refugiados, também em autocarros, transformando uma viagem de oito horas num suplício de mais de três dias, em condições de inimaginável degradação da dignidade humana, de deficientes condições de higiene e acomodação.

Foi no continente que notámos mais desorganização, mais desarticulação entre os intervenientes no terreno (serviços sociais do Estado, ONG, já sem a presença das agências da União) e uma incapacidade para dar a adequada resposta. As situações mais críticas por aqueles dias verificavam-se no porto do Pireu, onde uma antiga estação de embarque oferecia tecto a mais de 200 pessoas ocupando o chão onde e como podiam. A alguns quilómetros de distância, em instalações que antes serviram os jogos olímpicos, um pavilhão em clara ruptura de capacidade, onde se apinhavam mais de 1500 refugiados, o dobro do previsto. Nestas instalações havia já pessoas a dormir na rua. Duas tendas no exterior, sem qualquer tipo de aquecimento onde os presentes se aqueciam como podiam enrolados em cobertores, servem para a separação de nacionalidades, acomodando os migrantes do Norte de África. A pergunta comum a que não tínhamos como responder: quando podemos ir para a Macedónia?

Cruelmente comum, o elevado número de crianças presentes em qualquer dos locais visitados. Não obstante o sofrimento, o drama a que estão sujeitas, regista-se, surpreendente, a capacidade que têm de, na pior das adversidades, expandirem sorrisos cristalinos nas brincadeiras que inventam.

Sorrisos que não movem os que na UE definem e impõem criminosas e militarizadas respostas a um drama humanitário, como as fechadas pelo Conselho Europeu a semana passada,(1) que assentam na expulsão e interrupção do fluxo migratório, em estreita articulação com a Turquia. A intervenção da NATO no mar Egeu, em colaboração com a FRONTEX, aplaudida pelo Conselho, de que poderão resultar milhares de vítimas, constitui mais uma afronta desta UE ao direito internacional e aos direitos humanos, que a história tratará de condenar.

*

27maio1999

A partir de 1995, os comunicados do UCK fizeram saber que dos 18 aos 50 anos todos os emigrantes kosovares são mobilizáveis. Os campos de refugiados na Albânia e na Macedónia tornaram-se, por seu turno, num verdadeiro manancial para o recrutamento. As armas também não faltam. Antes do início dos bombardeamentos da NATO à Jugoslávia, a 24 de Março, e também depois, sob a capa da ajuda humanitária, ao porto albanês de Durres e à Macedónia chegaram regularmente contentores carregados de armamento. O último descoberto pelas autoridades italianas tinha proveniência suíça e ostentava as insígnias da Cruz Vermelha Internacional.

http://www.avante.pt/arquivo/1330/3003h8.html

***

4feVEReiro2018

manifestação na Grécia

Ver a Praça Sintagma, no centro de Atenas, cheia de multidões durante os anos de chumbo da crise da dívida tornou-se uma imagem recorrente. Este domingo, a praça da capital grega voltou a ser palco de uma gigantesca manifestação, mas as suas motivações têm raízes com mais de dois mil anos

Desde a independência da Macedónia em 1991, na sequência do desmembramento da Jugoslávia, que o nome do país tem motivado um apaixonado debate entre gregos e macedónios. Macedónia é também o nome de uma região grega no Norte, que inclui a cidade de Salónica, a partir de onde Alexandre, o Grande, terá iniciado a expansão do seu império no século IV a.C. que se expandiu até ao território onde hoje fica a Índia.

Até ao início do século XX, a Macedónia era uma província que integrava o Império Otomano, mas as guerras nos Balcãs que antecederam a I Guerra Mundial acabaram por dividir aquele território. O Sul passou a fazer parte da Grécia e o Norte passou para as mãos da Sérvia – essa divisão fixou as linhas de combate até hoje. À conta da discórdia, a Grécia tem bloqueado a adesão dos vizinhos à NATO, ao mesmo tempo que também trava as negociações para uma futura integração na União Europeia.

https://www.publico.pt/2018/02/04/mundo/noticia/macedonia-ha-so-uma-gregos-exigem-que-sim-1801970*

https://br.sputniknews.com/europa/2018020410446162-grecia-1-milhao-saem-as-ruas-protesto-macedonia/

*

Centenas de gregos estão hoje a concentrar-se no centro da capital do país, Atenas, para um protesto contra um possível compromisso sobre a designação da vizinha macedónia sobre a designação da república da ex-Jugoslávia.

De acordo com a agência noticiosa AP, centenas de autocarros estão a atravessar a Grécia até à capital para esta manifestação, apoiada pela igreja ortodoxa grega, sendo que outros manifestantes vêm das ilhas através de barco ou de comboio.

As maiores avenidas do centro de Atenas estão já escoltadas pela polícia, enquanto alguns comerciantes de rua montam barracas para vender bandeiras gregas e bizantinas, relata a AP.

A Grécia rejeita o nome constitucional de República da Macedónia desde a declaração da independência -- anunciada por Skopje em setembro de 1991 na sequência da desagregação da Jugoslávia --, com o argumento de que essa designação constitui parte integrante da herança cultural helénica, e pelo receio de reivindicações territoriais na província do norte da Grécia com o mesmo nome.

Por isso, pretende que o vizinho altere a sua designação, acrescentando algo de distintivo.

No passado, decorreram numerosos encontros bilaterais sobre esta questão mediados pelo enviado das Nações Unidas Matthew Nimetz, mas sem resultados.

Este diferendo tem comprometido os desejos de Skopje de integrar a União Europeia (UE) e a NATO, com a Grécia a recusar fornecer o seu apoio até ser encontrada uma solução definitiva.

A Macedónia já é reconhecida por este nome por vários países como os Estados Unidos, China, Rússia ou Reino Unido. Por outros é designada como Antiga República Jugoslava da Macedónia.

Skopje tem negado qualquer ambição territorial e, a nível internacional, o pequeno país balcânico tem sido apresentado como Antiga República Jugoslava da Macedónia (FYROM).

No início de janeiro, o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, admitiu que o contencioso poderia ser solucionado no primeiro semestre de 2018.

Caso esteja compromisso seja estabelecido nos próximos meses, a FYROM poderia ser admitida com a sua nova designação na NATO durante a cimeira aliada que se realiza em junho.

Em paralelo, tal acordo permitiria desbloquear as negociações de adesão à UE.

O organização do protesto admitiu esperar chegar hoje a um milhão de manifestantes, depois de ter juntado cerca de 100 mil pessoas numa manifestação semelhante realizada no mês passado na cidade de Thessaloniki, no norte da Grécia.

https://www.dn.pt/lusa/interior/gregos-manifestam-se-em-atenas-contra-compromisso-sobre-nome-da-macedonia-9096491.html***

A polémica em torno do topónimo “Macedónia” coloca excessiva ênfase num nome. Na verdade, muitos países e cidades são conhecidos por nomes diferentes daqueles que os próprios habitantes lhes dão.

Após 28 anos de polémica, a Grécia e a República da Macedónia conseguiram pôr-se de acordo quanto ao nome da segunda, que vai passar a chamar-se Macedónia do Norte, de forma a evitar ser confundida com a região grega com o mesmo nome (ver Macedónia: a história, a glória e as tragédias de um país que é muito mais que um nome). Na verdade, os gregos acham que os habitantes da República da Macedónia são uns arrivistas eslavos que só chegaram aos Balcãs no século VI e estão a tentar apropriar-se da gloriosa e antiquíssima história da Grécia. A disputa em torno do nome da região pode parecer absurda quando vista por habitantes de outros pontos do globo com uma história geopolítica e étnica relativamente simples e tranquila. Mas na complexa e conturbada região dos Balcãs, algo aparentemente tão inócuo como a designação formal de um país pode ser motivo para disputas apaixonadas.

No caso da Macedónia do Norte, o nome agora acordado irá ser semelhante em todas as línguas do mundo, mas há muitos países em que o nome pelo qual são conhecidos internacionalmente é muito diferente do nome que os seus habitantes lhe dão. E os Balcãs são uma região em que essa discrepância é frequente.

Elláda

A sul da Macedónia do Norte, estende-se a Elláda, ou, mais formalmente, Elleniki Dimokratia, que o resto do mundo designa por Grécia, Greece, Gréce, Griechenland ou algo parecido – entre as raras excepções estão os noruegueses, que usam Hellas.O nome corrente na Antiguidade era Hellas, mas os romanos passaram a designar todos os helenos com o nome de uma tribo em particular, os Graeci, e foi este nome que se impôs (há quem sugira que deriva de “Graikoi”, usado pelos vizinhos ilírios e de etimologia desconhecida).

Bandeira nacional da Grécia

Shqipëria

Fazendo fronteira com a Macedónia do Norte e a Grécia situa-se a Shqipëria, um nome que parece saído das Mil e uma noites. Mas a Shqipëria existe mesmo: é o país que os portugueses conhecem como Albânia e que na maioria das línguas europeias tem grafia similar.

Bandeira nacional da Albânia

No tempo dos romanos a Albânia correspondeu grosseiramente às

províncias da Ilíria e da Dardânia, sendo os Albani (ou Albanoi) uma das

tribos de ilírios mencionadas por Ptolomeu; os Albani persistiriam no

latim medieval e dariam origem a “Albânia”. A sua origem está

provavelmente no indo-eruropeu “alb” (montanha), já que o território é

muito acidentado.Quando o Império Romano se fraccionou nas componentes ocidental e oriental, a Albânia ficou sob controlo de Constantinopla. Conheceu nos séculos XIII-XIV uma existência semi-autónoma como Reino da Albânia, um estado auto-proclamado por Carlos de Anjou, um dos nobres europeus que usou o pretexto das Cruzadas e a debilidade do Império Bizantino para se assenhorear de territórios nos Balcãs. O reino fundado por Carlos de Anjou foi disputado por bizantinos e sérvios, mas a Albânia não ficaria nem para uns nem para outros: a partir de meados do séc. XV foram os turcos otomanos a tomar conta do território, apesar da resistência tenaz liderada pelo herói nacional albanês Skanderbeg (cujo nome albanês é Gjergj Kastriot – Jorge Castrioto (!) em português – sendo Skanderbeg a versão ocidentalizada do nome pelo qual era conhecido entre os turcos: Iskender Bey, “príncipe Alexandre”).

Skanderbeg, numa gravura tardia, c. 1648

volta dos séculos XVI-XVII, que os seus habitantes começaram a designá-lo por Shqipëria ou “terra das águias” (de “shqipónjë” = águia).

A Albânia só se tornaria independente em 1912, na sequência de várias revoltas contra os turcos e das Guerras dos Balcãs (1912-12), mas o território que lhe foi atribuído deixou cerca de metade dos albaneses étnicos fora das suas fronteiras, espalhados pelo Kosovo e Macedónia. A Albânia foi um protectorado até 1921, Reino até 1925, República até 1946 (durante a II Guerra Mundial foi ocupada por italianos e, depois, por alemães), República Popular até 1976 e República Socialista Popular até 1991, ano em que voltou a ser só República.

Crna Gora

Mesmo a norte da Albânia fica Crna Gora (que se pronuncia, aproximadamente, “tsrna gora”), um país que é conhecido em boa parte do mundo como Montenegro (fora dos Balcãs, há alguma dificuldade em enfrentar combinações de consoantes como “crn”), que não é mais do que a adaptação, através do dialecto veneziano, do nome latino Mons Niger. Os turcos, que ocuparam a região durante séculos, chamam-lhe Karadağ, que significa o mesmo: “monte negro”, que será talvez uma alusão às encostas densamente cobertas de florestas.

Bandeira nacional do Montenegro

Como os albaneses, os montenegrinos nunca se conformaram com o domínio otomano e a sua revolta e subsequente vitória sobre os turcos na batalha de Grahovac (1858) acabou por levar ao reconhecimento da sua independência em 1878. O Reino de Montenegro só durou entre 1910 e 1918, sendo incorporado no Reino da Sérvia e, depois, na Jugoslávia – quando da dissolução desta, em 1992, fez parte de uma república federada com a Sérvia, separando-se desta após um referendo em 2006.

Levantamento montenegrino contra o ocupante otomano, pelo pintor sérvio Dura Jakšić, c. 1878

São divergentes as opiniões sobre a origem de “Suomi”, mas a que propõe “suo” (turfeira) + “maa” (terra) soa razoável, já que não

faltam turfeiras nestas paragens. “Finlândia” poderá vir de “finna”

(“escama” em escandinavo teutónico, ou “suomu” em finlandês), que teria

origem num tipo de vestuário usado pelas tribos finlandesas. Mas o

historiador Tácito (56-117 d.C.) também chama “fenni” ao povo do norte

da Finlândia que conhecemos como lapões – e que, para tornar tudo mais

confuso, se chamam a si mesmos “sami”.

Tal como os três países anteriores, também a Finlândia passou boa parte da sua existência sob domínio estrangeiro – umas vezes a Suécia, outras a Rússia – e só se tornou independente em 1918, aproveitando-se do facto de a Rússia (futura URSS) estar demasiado ocupada com a guerra civil para dar atenção ao seu ex-grão-ducado.

Hrvatska

A noroeste do Montenegro fica a Hrvatska, que os portugueses conhecem como Croácia e o resto do mundo por nome similar. Apesar de parecerem palavras completamente diferentes, Croácia (e as suas variantes) derivou da forma latinizada de Hrvatska, que por sua vez teve origem no servo-croata “hrbat”, que significa “cordilheira” – as montanhas são tema recorrente na toponímia dos Balcãs, cujo nome poderá, aliás, derivar do turco “balkan” que significa “cadeia montanhosa arborizada”.

Bandeira nacional da Croácia

Suomi

Muito a norte da ensolarada Grécia, mas partilhando as cores da sua bandeira, fica a húmida e brumosa Suomi, que, com excepção dos seus vizinhos do lado sul do Báltico – Lituânia e Letónia – o resto do mundo conhece por algo parecido a Finlândia (o nome formal é República da Finlândia – Suomen Tasavalta).

Bandeira nacional da Finlândia

Tal como os três países anteriores, também a Finlândia passou boa parte da sua existência sob domínio estrangeiro – umas vezes a Suécia, outras a Rússia – e só se tornou independente em 1918, aproveitando-se do facto de a Rússia (futura URSS) estar demasiado ocupada com a guerra civil para dar atenção ao seu ex-grão-ducado.

Latvia

O pequeno país na costa báltica que fica entre a Lituânia e a Estónia é designado pelos seus habitantes como Latvija (mais formalmente como Latvijas Republika), embora o resto da Europa lhe dê nome diferente – Letónia (português), Letonia (espanhol), Lettonie (francês), Lettonia (italiano), Lettland (alemão) – a partir da forma latinizada de Latvija cunhada por Henrique da Letónia (Latviešu Indrikis, em letão), um missionário católico do século XII que evangelizou os povos da costa báltica. Já a língua inglesa adoptou designação próxima do original:Latvia.

Bandeira nacional da Lituânia

Magyarország

Ter o nome de uma nação associado a Átila o Huno não é um bom cartão de visita, mas, nos últimos tempos, o Governo húngaro parece cada vez menos preocupado em causar boa impressão junto da comunidade internacional.

Bandeira nacional da Hungria

Embora breve, a carreira de Átila (“o flagelo de Deus”) e dos seus hunos ficou gravada a ferro e fogo na memória dos outros povos europeus, o que levou a que aqueles fossem associados ao povo que lhes sucedeu no mesmo território e houvesse quem se lhes referisse como “Hunnogur, os descendentes das hordas hunas” – foi assim que o seu nome ganhou um “h”.

Já os húngaros chamam ao seu país Magyarország, ou “terra dos magiares”, provindo “magyar” de “megyer”, o nome daquela entre as dez tribos de Ogurs que se tornou preponderante.

“O príncipe Árpád atravessa os Cárpatos”, detalhe de “A chegada dos magiares”, por Árpád Feszty, 1892-94

Hayastan

Hayk é uma figura lendária que seria neto de Jafé, um dos filhos de Noé, e que conduziu o seu povo numa luta contra Bel, um malvado gigante babilónio, que tentara submeter as gentes de Hayk. Hayk conseguiu matar Bel com uma flecha disparada de grande distância, o que fez debandar o exército do gigante. Hayk e os seus puderam então estabelecer-se tranquilamente no território de Ararat, que viria a ser conhecido pelo nome do seu mítico patriarca – mais tarde ganharia o prefixo persa “stan”, indicativo de lugar (como em Paquistão) e passaria a ser denominado por Haykstan (“terra de Hayk”), que evoluiria para Hayastan. Porém, esta denominação que só é válida para os seus habitantes, pois o resto do mundo conhece o país como Arménia.

O patriarca Hayk junto ao túmulo do gigante Bel, por Mkrtum Hovnatanian (1779-1846)

O termo “Arménia” surgiu pela primeira vez no século VI e embora

existam muitas hipóteses para o explicar, nenhuma oferece solidez. A

mais fantasiosa é de origem grega e associa os arménios à tribo dos

Armen, cujo nome provém de Armenios, um dos Argonautas da expedição de

Jasão em busca do Tosão de Ouro.

Quer na versão antiga quer na nova, o nome do país tem a particularidade, partilhada com a Arábia Saudita, de o seu nome derivar de um governante do país – neste caso, o rei Mswati II, que reinou entre 1840 e 1868, e de quem o presente rei, Mswati III (que foi coroado em 1986), descende.

As razões invocadas para a mudança foram as frequentes confusões com a Suíça – Switzerland, em inglês – e o facto de “Suazilândia” ter sido um nome cunhado pela potência colonial – a Grã-Bretanha, que governou o país em regime de protectorado até 1968.

Regensburg – a “cidade/fortaleza (burg) no [rio] Regen” – transforma-se em Ratisbona, através de um recuo etimológico que vai até à Idade Média, quando a cidade se chamava Ratisbon (do celta Radasbona). Em espanhol, italiano, francês e inglês a cidade também tem sido conhecida pelo seu nome antigo.

Poucos serão os alemães capazes de reconhecer o nome de Mainz em português: Mogúncia. Embora não pareça, ambas (e também a Maguncia dos espanhóis e a Mayence dos franceses) provêm do topónimo Mogontiacum usado pelos romanos, que por sua vez vem do antropónimo celta Magontios (ou do deus celta Mogons, que era adorado pelos soldados romanos estacionados nas fronteiras setentrionais do Império).

Bandeira nacional da Arménia

Eswatini

Entretanto, no passado dia 19 de Janeiro, o pequeno país encravado entre a África do Sul e Moçambique que até agora era conhecido em português como Suazilândia (ou, mais formalmente, por Reino da Suazilândia) e por nomes similares nas restantes línguas, passou a apresentar-se internacionalmente com nome similar ao que é usado “internamente”: Eswatini (Umbusu weSwatini, na língua Swazi).Quer na versão antiga quer na nova, o nome do país tem a particularidade, partilhada com a Arábia Saudita, de o seu nome derivar de um governante do país – neste caso, o rei Mswati II, que reinou entre 1840 e 1868, e de quem o presente rei, Mswati III (que foi coroado em 1986), descende.

As razões invocadas para a mudança foram as frequentes confusões com a Suíça – Switzerland, em inglês – e o facto de “Suazilândia” ter sido um nome cunhado pela potência colonial – a Grã-Bretanha, que governou o país em regime de protectorado até 1968.

Bandeira nacional de Eswatini

Portugal toma a Alemanha

Salvo as capitais e as duas ou três cidades mais importantes de cada país, não é frequente que a grafia das cidades estrangeiras seja adaptada para português. A excepção é a Alemanha, cujas cidades ganham em português nomes que nem sempre são reconhecíveis.Regensburg – a “cidade/fortaleza (burg) no [rio] Regen” – transforma-se em Ratisbona, através de um recuo etimológico que vai até à Idade Média, quando a cidade se chamava Ratisbon (do celta Radasbona). Em espanhol, italiano, francês e inglês a cidade também tem sido conhecida pelo seu nome antigo.

Poucos serão os alemães capazes de reconhecer o nome de Mainz em português: Mogúncia. Embora não pareça, ambas (e também a Maguncia dos espanhóis e a Mayence dos franceses) provêm do topónimo Mogontiacum usado pelos romanos, que por sua vez vem do antropónimo celta Magontios (ou do deus celta Mogons, que era adorado pelos soldados romanos estacionados nas fronteiras setentrionais do Império).

Vista de Mainz, na viragem dos séculos XIX-XX

Aachen tem grafias ainda mais divergentes – em português é Aquisgrana

(Aquisgrán para os espanhóis) e para ingleses e franceses é

Aix-la-Chapelle – mas vai a ver-se e há água na origem de todos os

topónimos. Aachen e Aix vêm de “aha”, que em alemão antigo significa

“água” e “Aquisgrana” vem do nome da cidade sob ocupação romana, Aquis

Granum, que alude a água (“acqua”) e a Grannus, deus celta das curas,

que abençoaria as nascentes termais que deram fama à cidade.

Carlos Magno inspecciona obras em Aachen/Aix-la-Chapelle, cidade onde instalou a sua corte. Quadro de Jean Fouquet, c. 1455-60

Colónia/Köln em 1411

começou por chamar-se Královec em honra ao rei (“král”, em checo); foi refundada em 1255 pelos Cavaleiros Teutónicos, como Königsburg mas com o tempo o “burg” (fortaleza) transformou-se em “berg “ (monte, montanha). Permaneceu alemã até 1945, quando passou a ser uma cidade soviética, no âmbito da anexação de parte da antiga Prússia Oriental; em Julho de 1946, Stalin rebaptizou a cidade como Kaliningrad em honra a Mikhail Kalinin, falecido no mês anterior e que fora suficientemente dócil e inofensivo para permanecer no cargo de Secretário do Presídio do Soviete Supremo da URSS entre 1919 e a sua morte. Apesar da aparência imponente do título e de este corresponder, formalmente, ao de chefe de Estado da URSS, o papel efectivo de Kalinin na tomada de decisão era nulo – em A festa da insignificância, Milan Kundera sugere que foi como piada de mau gosto que Stalin deu o nome de uma figura tão insignificante a uma cidade com tão rica história.

O castelo de Königsberg, c. 1880-1890

Leipzig é Lípsia em português, mais uma vez por influência do nome

latino por que foi conhecida na Idade Média. Lübeck converte-se em

Lubeca e Tübingen em Tubinga, cuja sonoridade mais facilmente se associa

ao Mali ou ao Burkina Faso. Ainda mais desagradável ao ouvido é

Estetino, designação portuguesa para a cidade portuária polaca de

Szczecin, na embocadura do Oder, que também foi, durante algum tempo

sueca e alemã – sob o nome de Stettin.

Szczecin/Stettib, c. 1890-1900

Pela Europa fora

Uma das cidades cujas designações internacionais são mais divergentes é Den Haag, a sede do governo holandês, que é conhecida como Haia em português, La Haya em espanhol, La Haye em francês, The Hague em inglês. O seu nome original era ‘s Gravenhage, “a sebe do conde”, por a cidade ter nascido, em 1248, perto de um terreno vedado por sebes que pertencia ao conde Guilherme II.

Rua de Haia, por Sybrand van Beest, c. 1650

A pronúncia de nomes holandeses é árdua para os povos meridionais (e

vice-versa), o que explica que Nijmegen (que soa a algo como “naimehen”)

seja designada em português (e espanhol) por Nimega e em francês por

Nimègue. O topónimo fez um longo caminho desde a sua origem: os batavos,

os habitantes da zona da embocadura do Reno à chegada dos romanos,

constituíram numa aldeia junto a um campo militar romano, a que foi dado

o pouco imaginativo nome de Oppidum Batavorum (“povoação dos batavos”);

o imperador romano Trajano rebaptizou-a em 104 d.C. como Noviomagus

Batavorum, ou seja, “Novo Mercado dos Batavos” e Noviomagus evoluiu até

dar Nijmegen.Ainda na Holanda, Groningen deu Groninga em português e espanhol e Groningue em francês.

O rio Valkhof em Nijmegen, por Aelbert Cuyp, 1654

Vista de Zaragoza/Saragoça, por Juan Bautista Martínez del Mazo, 1647

Vista de Oxford, c.1890-1900

O uso de Oxónia e Cantabrígia caiu no olvido, apenas sendo defendido

pelos ultra-puristas da língua portuguesa. O aportuguesamento

sistemático de topónimos estrangeiros era corrente num tempo em que

Portugal era um país fechado e provinciano, mas é difícil de defender

numa era cosmopolita, pois faz com que aqueles deixem de ser

reconhecíveis. Por vezes, a confusão instala-se dentro da própria

língua: em português é frequente que a cidade ucraniana de Kharkiv

(Carcóvia) seja confundida com a cidade polaca de Kraków (Cracóvia).Não há motivo para que troquemos Londres por London, ou para que pronunciemos Paris como “pári” (o que seria entendido como snobismo), ou para que abandonemos Albânia em favor de Shqipëria (o que nos aproximaria dos albaneses mas nos afastaria do resto do mundo), mas Oxónia, Lípsia, Conisberga ou Francoforte merecem repousar na poeirenta secção dos atavismos vocabulares.

https://observador.pt/especiais/da-ellada-a-shqiperia-como-o-nome-de-um-pais-pode-gerar-paixoes-e-guerras/?fbclid=IwAR2orXWzlYcJoGhT8OfAHhNmZj5E20rSvStWdRogzX1NJE9G6LOk5PhwINA

***